KALENDER

Hot Questions – Cold Storage

3/02/2022 — 30/03/2026

10:00—19:00

Architekturzentrum Wien

Museumsplatz 1 im MuseumsQuartier (Eingang Volkstheater), 1070 Wien

Die Schausammlung des Architekturzentrum Wien

Die Schausammlung des Architekturzentrum Wien gibt Einblicke in die bedeutendste und umfassendste Sammlung zur österreichischen Architektur des 20. und 21. Jahrhunderts. Im Zentrum steht die Befragung von Schlüsselobjekten, darunter prominente und weniger bekannte. Sieben „heiße Fragen“ erwecken den „stillen Speicher“ zum Leben.

Das Architekturzentrum Wien ist das einzige der Architektur gewidmete Museum in Österreich. Nachdem die Sammlung in den vergangenen 17 Jahren auf über 100 Vor- und Nachlässe sowie umfangreiche Projektsammlungen angewachsen ist, werden in der Schausammlung „Hot Questions – Cold Storage“ viele Originalobjekte erstmals zu sehen sein. Ausgewählte Modelle, Zeichnungen, Möbel, Stoffe, Dokumente und Filme entwickeln in sieben thematischen Kapiteln neue Querverbindungen. Jedem Kapitel ist eine „heiße Frage“ unserer Gegenwart vorangestellt, die den „stillen Speicher“ zum Leben erweckt.

© Architekturzentrum Wien, Sammlung

Auch aus der legendären Sammlung Otto Mauer wird eine umfangreiche Auswahl an grafischen Arbeiten gezeigt. Es bietet sich daher die Gelegenheit für einen spannenden Einblick in die Sammlungstätigkeit dieser Schlüsselfigur für die Kunstszene der österreichischen Nachkriegszeit.

Kuratorin: Johanna Schwanberg

Ko-Kurator: Klaus Speidel

Kuratorische Assistenz: Anke Wiedmann

Günter Brus, Young Death (Detail), 2020. Courtesy of the artist © Günter Brus, Foto: L. Deinhardstein

Soon Art Studio: Open Street Art Gallery

Ein Projekt des KÖR. Adresse: Kendlerstraße 38A, 1160 Wien

Ab dem 20. Oktober steht die Fassade des Mistplatzes in Ottakring ganz im Zeichen von Street Art und der Frage nach Nachhaltigkeit: Auf Einladung von SOON Art Studio, dem 2019 von Elisabeth und Rob Perez gegründeten Kunstkollektiv, bespielen acht Künstler*innen ca. 200 Quadratmeter Außenfläche des Mistplatzes und etablieren diese für ein Jahr zur kuratierten Street Art Galerie im öffentlichen Raum von Wien. Neben den Künstler*innen El Jerrino, Golif, David Leitner, Lym Moreno, Video oner und Sckre und Nadine Werjant gestalten auch die Kurator*innen des Projekts unter den Namen Deadbeat Hero und Rapunze jeweils 6 x 4 Meter große Wandabschnitte mit großflächigen Bemalungen.

Mit dem Ziel, den Menschen urbane Kunst zugänglicher zu machen, entwirft und plant SOON Art Studio Wandmalereien für den Innen- wie Außenraum, kuratiert Ausstellungen, vernetzt Künstler*innen, genauso wie es Workshops für interessierte Laien organisiert. Für den Ottakringer Mistplatz lag die thematische Auseinandersetzung mit Umweltfragen auf der Hand, die zur inhaltlichen Klammer für das Projekt wurde und mit der die Künstler*innen auf ein offenes Ohr bei dem für die Abfallentsorgung zuständigen Magistrat der Stadt (MA 48) stießen.

Foto: © Michael Reisenhofer, 2023

Prunk & Prägung: Die Kaiser und ihre Hofkünstler

Die Ausstellung rückt die Medaille als Kunstobjekt in den Fokus. Schauplatz dafür bilden die Kunstkammer und das Münzkabinett. Medaillen sind vor allem Sammlerstücke. Sie vermitteln politische Botschaften oder dienen als Auszeichnung für besondere Leistungen. Medaillen erinnern auch an eine Person oder einen besonderen Anlass, wie eine Heirat oder eine Thronbesteigung.

Über Jahrhunderte entstehen auch an den Höfen der Familie Habsburg Medaillen. Die Ausstellung zeigt Bildnisse wichtiger Familienmitglieder von 1500 bis zum Ende der Monarchie 1918. Sie führt an die Höfe in Madrid, Prag, Wien oder Innsbruck. Dort sind viele Medailleure tätig. Eine Anstellung als Hofkünstler bringt viele Vorteile und hohes Ansehen. Daher ist sie sehr begehrt.

70 Medaillen aus 400 Jahren stehen Werken aus Bildhauerei und Malerei gegenüber. Die Ausstellung Prunk & Prägung folgt Künstlern, die oft in mehreren Kunstformen arbeiten. Sie fertigen Medaillen an, sind aber auch Architekten, Maler, Bildhauer oder Goldschmiede. Die Ausstellung zeigt Medaillen zusammen mit anderen Werken derselben Künstler. Über die Jahrhunderte verändert sich die Arbeitsweise: In der Renaissance und im Barock machen die Künstler neben Medaillen auch Skulpturen, Gemälde oder Ahnliches. In späterer Zeit spezialisieren sie sich ganz auf Medaillen.

Im Vordergrund Büste Kaiser Karls V. von Leone Leoni, um 1555 (Kunsthistorisches Museum Wien, Kunstkammer); im Hintergrund Rückseite einer Medaille au

PROTEST/ARCHITEKTUR: Barrikaden, Camps, Sekundenkleber

14/02/2024 — 25/08/2024

MAK – Museum für angewandte Kunst

Stubenring 5, 1010 Wien

The Beauty of Diversity

Mit der Erweiterung und Diversifizierung von musealen Sammlungen geht der unbedingte und aktuelle Anspruch nach Gleichberechtigung und Ausdrucksfreiheit einher.

Die Ausstellung The Beauty of Diversity zeigt den Reichtum und die Vielfalt der zeitgenössischen Sammlungen der ALBERTINA und die unabdingbare Zuwendung zu Frauen und LGBTQIA+-KünstlerInnen, People of Color, aboriginal Positionen und AutodidaktInnen, die sich vor der Kontrastfolie Alter Meister abheben.

Der Kunstbetrieb beschäftigt sich heute intensiv mit identitätspolitischen Fragestellungen rund um Klasse, race und gender. Das breite Spektrum künstlerischer Herangehensweisen, stilistischer und inhaltlicher Zugänge stellt eine notwendige Ergänzung des kunsthistorischen Kanons dar, der in der ALBERTINA von Michelangelo und Raffael über Dürer, Rembrandt und Rubens bis Goya, Schiele, Picasso und Warhol repräsentiert ist.

In verschiedenen Kapiteln entwickelt die Frühjahrsausstellung in der ALBERTINA MODERN eine Ästhetik des Diversen, die die Idealität eines klassischen Stil- und Formwillens sowie den Entwurf eines eindimensionalen Menschen gegen den Strich bürstet – der Schönheit des Grotesken, Unreinen und Verdrängten nachgeht sowie dem Marginalisierten, Abjekten und der Abweichung von der Norm Sichtbarkeit einräumt.

Die hybride Vermischung und Re-kombination von unterschiedlichen Systemen und Geschlechtern spielt dabei eine ebenso große Rolle wie die Präsentation des Randständigen. Die Inklusion von KünstlerInnen anderer Kontinente wie Australien, Afrika, Asien und Südamerika nimmt in der Ausstellung einen hohen Stellenwert ein und untergräbt die Ausschließlichkeit eines eurozentrischen Denkens und Handelns respektive die westliche Kunst und Kultur.

AutodidaktInnen exemplifizieren einen ausgeprägten Willen zu dem, was sie tun müssen, beweisen Authentizität, indem sie die innere Notwendigkeit von Kunst aufzeigen. Grenzgänger rufen nicht nur Kunst als eine anthropologische Konstante in Erinnerung, sondern führen in ihrer abweichenden Existenzweise exemplarisch, unangepasste Lebens- und Arbeitsmöglichkeiten vor.

Sungi Mlengeya | Wallow, 2022 | Privatsammlung, Courtesy Afriart Gallery © Sungi Mlengeya

Auf dem Rücken der Kamele

Das Zusammenleben mit Kamelen und ihren Verwandten prägt Kulturen. Es bildet die Lebensgrundlage für Menschen in vielen Teil der Welt und ist Teil deren kultureller Identität. Das Weltmuseum Wien geht im Jahr 2024 den vielen Facetten dieses Zusammenlebens mit Dromedaren, Trampeltieren, Lamas und Alpakas – kurz: Kameliden – in einer Sonderausstellung nach.

Mit Filmen, Fotografien, historischen und zeitgenössischen Kunstwerken sowie Objekten aus den Sammlungen des Weltmuseums Wien und zahlreichen Leihgaben erzählt die Ausstellung von vergangenen, gegenwärtigen und künftigen Begegnungen mit Kameliden.

Der thematische Bogen spannt sich von den Urkamelen Nordamerikas über deren Domestikation und weltweite Verbreitung bis zur Haltung von Kameliden als nahezu universelle Nutztiere, die bis heute das Überleben der Menschen sichern.

Die Chancen einer umfassenden Nutzung der von Kameliden gewonnenen Produkte schlagen die Brücke zur Gegenwart und verweisen auf die Zukunft: Angesichts der Suche nach Lösungen für den Klimawandel sind Kameliden zum Hoffnungsträger für Medizin, Ernährung und Textilindustrie geworden.

Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat 2024 zum Internationalen Jahr der Kameliden erklärt. Das Weltmuseum Wien präsentiert die Ausstellung Auf dem Rücken der Kamele als Teil des internationalen Engagements Österreichs.

Super Taus Super Taus and a Camel Yasha 2017 © Foto: Imam Guseinov

Angelika Loderer: Soil Fictions

Angelika Loderer entwirft für ihre Einzelausstellung im Belvedere 21 eine raumspezifische Installation, für die der Boden mit seinen ökologischen, ökonomischen, politischen wie kulturellen Narrativen den common ground darstellt.

Das Interesse am Untergrund und den dort lauernden Geschichten, an der Spannung zwischen Sichtbarem und Verborgenem, zwischen Flüchtigkeit und Permanenz zieht sich als roter Faden durch das Werk der Bildhauerin. In ihrer kritischen Befragung des Skulpturenbegriffs hinsichtlich Formfindung und Autor*innenschaft wählt die Künstlerin mitunter den kreativen Dialog mit nichtmenschlichen Lebewesen, deren Habitat das Erdreich ist: Sie eignet sich von Tieren generierte Höhlen und Gänge als Gussformen an oder nutzt die Wachstumsprozesse von Pilzmyzel als gestaltendes und materialveränderndes Element. Den künstlerischen Prozess öffnet sie dadurch nicht nur für den Zufall, sondern auch für ein posthumanistisches Miteinander der Kreaturen.

Foto: Angelika Loderer © Bildrecht, Wien 2024

TRANSMEDIALE 1900: Eine Intervention der Angewandten in der Schausammlung des MAK

13/03/2024 — 20/10/2024

MAK – Museum für angewandte Kunst

Stubenring 5, 1010 Wien

Rene Matić / Oscar Murillo. JAZZ.

Die Ausstellung JAZZ. präsentiert Rene Matić (*1997, Peterborough, UK) und Oscar Murillo (*1986, La Paila, Kolumbien) zum ersten Mal gemeinsam. Die beiden Künstler*innen zeigen sowohl bestehende Werke als auch neue Auftragsarbeiten, die speziell als Reaktion auf den Ausstellungsraum wie auch die Stadt Wien entstanden sind. Mit malerischen Gesten, Installationen, Film, Fotografie und Ton steht jedes der gezeigten Elemente von Matić und Murillo im Dialog und wird von Murillos schwarzer Leinwandinstallation gerahmt, die im gesamten Raum von der Decke abgehängt ist. Gemeinsam erforschen die beiden Künstler*innen durch Analyse und Versöhnung die Unmöglichkeiten und Widersprüche, die mit Fragen des Begehrens, der Sichtbarkeit und Opazität verbunden sind. Im Kontrast zu Transparenz akzeptiert Opazität, dass nicht alles, was uns ausmacht, restlos verstanden werden kann.

Die Künstler*innen nehmen unterschiedliche Perspektiven ein und arbeiten in verschiedenen Medien, beide verwenden jedoch in ihren Praktiken Gesten und Abstraktionen. Murillo zieht dem Subjektiven und Individuellen das Gesellschaftliche und Kollektive vor, während Matićs künstlerische Praxis oft auf dem Persönlichen beruht. Im Mittelpunkt von Murillos Werk steht oft eine gestische, an Action Painting erinnernde Malerei, die dem Einsatz von Tanz in Matićs Videos ähnelt; beide teilen eine spontane, unbeschwerte und improvisierte Herangehensweise. Zudem gelingt es den Künstler*innen, sich in einem kulturellen Kontext, der alles und jede*n klassifizieren und glätten will, einen Raum der Unabhängigkeit zu erkämpfen und die eigenen (kunst-)historischen Narrative und Genealogien neu zu formulieren.

Der Titel JAZZ. löst vielfältige Resonanzen aus und berührt Eigenschaften der Praktiken beider Künstler*innen. Er kann als eine Form der künstlerischen Zusammenarbeit verstanden werden, aber auch als eine Form der Rezeption: eine, in der sich kulturelle Sensibilitäten verbinden, in der improvisiert wird und die Interaktion innerhalb einer Gruppe ebenso entscheidend ist wie die individuelle Stimme. JAZZ. deutet auf das Begehren hin, das Andere zu konsumieren, spielt mit Performativität und bewahrt sich das Recht auf Opazität.

Rene Matić, (out of) place 1, 2024, courtesy the artist and Arcadia Missa, London, © Rene Matić

Über Tourismus

Immer mehr Menschen reisen öfter, weiter und kürzer. Welche Auswirkungen haben unsere Urlaubswünsche auf die gebaute Umwelt, das soziale Gefüge und den Klimawandel? Und wie können wir einen Tourismus imaginieren, der nicht zerstört, wovon er lebt?

Seit Jahrzehnten erfährt der Tourismus eine kontinuierliche Intensivierung und ist zu einem integralen Bestandteil unseres westlichen Lebensstils geworden. Er hat Wertschöpfung, Wohlstand und Weltoffenheit auch in die entlegensten Gegenden gebracht und so Abwanderung verhindert. Das ist die Sonnenseite des Tourismus. Auf der Schattenseite stehen negative Effekte wie Menschenmassen, grobe Umwelteingriffe und steigende Bodenpreise.

Touristische Hotspots leiden unter dem Ansturm der Besucher*innen, während andere Orte abgehängt werden. Gemeinden sind zwiegespalten: Einerseits profitieren sie vom Tourismus, andererseits nehmen sie immer stärker unerwünschte Nebenwirkungen wahr. Und bedenkt man, dass der Tourismus mehr als andere Wirtschaftssektoren vom Klima abhängt, ist es erstaunlich, dass der Klimawandel ausgerechnet hier oft noch ein Randthema ist. Anhand von anschaulichen Illustrationen, Beispielen und Datenmaterial zeigt die Ausstellung u. a. das Zusammenspiel von Tourismus und Wirtschaftswachstum, steigenden CO2-Emissionen oder der Verdrängung der lokalen Bevölkerung durch ausufernde Wohn- und Lebenshaltungskosten – auch seit touristische Unterkünfte vermehrt zu Anlageobjekten werden.

Wie können wir Tourismus in Zeiten von Klimakrise, Kriegen, drohenden weiteren Pandemien, Fachkräftemangel und einer anhaltenden Energiekrise neu denken und in nachhaltigere Bahnen lenken? Welche Rolle spielen dabei Raumplanung und Architektur? Die Ausstellung beleuchtet zentrale Aspekte des Tourismus wie Mobilität, Städtetourismus, Wechselwirkungen mit der Landwirtschaft, Klimawandel, die Privatisierung von Naturschönheit bis zum Wandel der Beherbergungstypologien und geht der Frage nach, ob und wie Tourismusentwicklung geplant wird. Vor allem aber sucht die Ausstellung nach Transformationspotential. Viele Reisende sehen sich selbst ungern als Teil des Phänomens Massentourismus, und Zweifel an der Klimaverträglichkeit unseres Reiseverhaltens werden immer lauter.

Eine Vielzahl von Initiativen sind in letzter Zeit entstanden, die einen anderen Umgang mit der Natur, der lokalen Bevölkerung, dem Klima, Städten und Dörfern oder der Mobilität pflegen. Lokale und internationale Beispiele präsentieren wegweisende Lösungsansätze. Planungskonzepte unterschiedlicher Länder laden zu einem strategischen Vergleich. Zahlreiche gelungene Beispiele machen Lust auf eine Art des Urlaubens, die nicht mehr ausschließlich dem Konsum sowie dem Wachstumsparadigma folgt. Im Zentrum bleibt die Frage: Wie können wir einen Tourismus imaginieren, der nicht mehr das zerstört, wovon er lebt?

© Schule der Alm, Vals

Tamuna Sirbiladze: Not Cool but Compelling

Die erste institutionelle Einzelausstellung zum künstlerischen Schaffen von Tamuna Sirbiladze (1971–2016) umfasst Malerei, Zeichnung und Installation. In Tiflis geboren, entwickelt Sirbiladze in Wien ihre künstlerische Handschrift, die sich durch einen ausgeprägten expressiven Stil und eine anthropomorphe Bildsprache auszeichnet.

Wiederkehrende Themen in Sirbiladzes Malerei sind der menschliche Körper, Sexualität und Verletzlichkeit, die sie mittels eines souveränen Formenvokabulars zunächst in stark figurativer Weise umsetzt, um sich später vermehrt der Abstraktion zuzuwenden. Dabei zeigt sich bereits zu einem frühen Zeitpunkt die schonungslose, teils drastische Qualität in der Darstellung der genannten Themen, in die auch Selbstbetrachtung (und -befragung) der Künstlerin mit einfließt. Gleichsam zeichnet sich in ihrem Schaffen eine intensive Auseinandersetzung mit dem Kunst- und Malereikanon ab, die sich im akribischen Studium von ikonischen Werken alter Meister äußert. Mit scharfem Blick und feinem malerischem Gespür interpretiert Sirbiladze die kunsthistorischen Vorlagen, um mittels der subjektiven Akzentuierung von Attributen das kunsthistorisch konnotierte Männerbild zu hinterfragen. Referenzen auf Künstlerpersönlichkeiten wie Vincent van Gogh, Henri Matisse oder Martin Kippenberger ziehen sich ebenso durch ihr Œuvre wie religiöse Bildinhalte, etwa das wiederkehrende Motiv des Granatapfels: Nationalfrucht Georgiens und christliches Symbol für Fruchtbarkeit.

Not Cool but Compelling lautet der lakonische Titel einer großformatigen, mit Ölstift auf Leinwand ausgeführten abstrakten Arbeit aus dem Jahr 2011; er umschreibt treffend, worum es Tamuna Sirbiladze in ihrer eigenen Arbeit stets ging, nämlich ihrer Kunstvorstellung eine zwingende Form zu verleihen, ohne dabei den ästhetischen Konventionen ihrer Zeit verpflichtet zu sein.

Kuratiert von Sergey Harutoonian.

Assistenzkuratorin: Vasilena Stoyanova

Photo: Johannes Stoll / Belvedere, Vienna © Tamuna Sirbiladze

INTO THE WOODS: ANNÄHERUNGEN AN DAS ÖKOSYSTEM WALD

Im Rahmen der Klima Biennale Wien zeigt das KunstHausWien eine umfangreiche Gruppenausstellung zu einem der wichtigsten Ökosysteme der Welt – dem Wald. Sechzehn zeitgenössische künstlerische Positionen widmen sich dem Lebensraum Wald, seinen ökologischen Prozessen sowie Bedrohungen.

Die Wälder weltweit sind mehr denn je Mahnmal für das Ungleichgewicht unseres Planeten: Wälder filtern Wasser und Luft, liefern Ressourcen und Nahrung, sind Lebensraum für einen Großteil der an Land lebenden Arten, fördern die menschliche Gesundheit und stabilisieren als wichtige Kohlenstoffspeicher das Klima unserer Erde. Ihre Abholzung und profitorientierte Ausbeutung treiben die ökologische Krise voran, gleichzeitig befeuert die Klimaerwärmung den Waldverlust.

Anhand künstlerischer Projekte zu unterschiedlichsten Wald-Regionen der Erde – vom Amazonas-Regenwald über den Embobut-Wald in Kenia und die Urwälder der Karpaten bis hin zu Föhrenwäldern in der Schweiz und heimischen Waldgebieten – spricht die Ausstellung drängende Fragen rund um das sensible Ökosystem an. Die gezeigten Arbeiten befassen sich einerseits mit dem menschlichen Einfluss auf den Zustand der Wälder und deren Zerstörung, andererseits mit den kollektiven und symbiotischen Aktivitäten des Waldökosystems. Rücksichtslose Entwaldung, die Auswirkungen von Wald-Monokulturen, das Spannungsverhältnis zwischen wirtschaftlicher Waldnutzung und nachhaltigem Waldschutz, die Finanzialisierung der Klimakrise und die Gefährdung der Wälder durch die Klimaerwärmung werden in der Ausstellung ebenso thematisiert wie die ökologischen Prozesse und komplexen Wechselwirkungen, die dem Ökosystem Wald zugrunde liegen.

Die Künstler:innen der Ausstellung beleuchten die zentrale Rolle der Wälder unserer Erde für die Gesundheit und Stabilität unseres Planeten. Die recherchebasierten, inspirierenden, poetischen und oftmals in Zusammenarbeit mit Wissenschaftler:innen erarbeiteten Werke machen die komplexe Thematik greifbar und ermöglichen neue Perspektiven auf ein Ökosystem, das uns vermeintlich so vertraut ist.

Zeinab Alhashemi: There May Exist

Für die Installation There May Exist habe ich Ölfässer zu einer Pyramide gestapelt. In dieser Arbeit setze ich mich eingehend mit der umfassenden Transformation auseinander, die die Vereinigten Arabischen Emirate erfasst hat, nachdem dort Öl gefunden wurde. Ein Material mit auffälliger Textur – man muss an jenes zähe Kamelleder der unterschiedlichen, in der Region verbreiteten Kamelrassen denken – scheint aus dem Inneren der Pyramide hervorzuquellen und die Ölfässer zu bedecken: Eine Darstellung des Wandels, ausgelöst vom folgenschweren Ölfund. Die Pyramidenform ist eine Ode an den Fortschritt, errichtet aus ebenjenen Fässern, mit denen sich die Vereinigten Arabischen Emirate in die Moderne katapultiert haben.

Vor dem Hintergrund der Auswirkungen, den die Ölfunde auf der Arabischen Halbinsel hatten, orientiert sich meine Arbeit an Diskussionen über kulturelle Evolution und die Transformation des Althergebrachten. Die Kamellederskulpturen begeben sich ohne Rücksicht auf Verluste ins Spannungsfeld von Fortschritt und Tradition. Insofern fungieren sie als Symbole, die bei Betrachter*innen Gedanken über die dynamische Beziehung zwischen Vergangenheit und Gegenwart anstoßen sollen. Sie ermöglichen dabei einen visuellen Dialog über das reichhaltige kulturelle Erbe der Golfregion sowie die ständige Suche nach Identität im Angesicht der fortschreitenden Industrialisierung.

Die Geschichte der Vereinigten Arabischen Emirate ist eng mit dem Kamel verbunden, spielten die Tiere doch eine zentrale Rolle in der Entwicklung der Region. Bevor Öl gefunden wurde, waren Kamele für den Transport, den Handel sowie das Überleben in der Wüste unverzichtbar. Selbst als die Vereinigten Arabischen Emirate nach der Entdeckung der Ölvorkommen eine bedeutende ökonomische Transformation durchliefen, behielten die Kamele ihren hohen Stellenwert. Der traditionelle Sport des Kamelrennens wurde zu einem Symbol des kulturellen Erbes und der Identität. Die Vereinigten Arabischen Emirate investieren in Kamelzucht und groß angelegte Rennevents – und vereinen dabei Moderne und Tradition miteinander. Heute hat das Kamel in den Vereinigten Arabischen Emiraten den Stellenwert einer kulturellen Ikone, an der die historische Abhängigkeit des Landes von diesen widerstandsfähigen Tieren sichtbar und die Verbindung mit der Herkunft aus der Wüste bewahrt wird.

(Un)Known Artists of the Amazon

Die Ausstellung ist eine Kooperation zwischen dem Weltmuseum Wien und dem privaten Museu de Arte Indígena (MAI) in Curitiba, Brasilien. Die Kuratorinnen Claudia Augustat und Julianna Podolan (MAI) setzen die Sammlungen der beiden Museen in einen Dialog, der zeigt, wie sich aus Gebrauchs- und Ritualgegenständen autonome Kunstwerke entwickelt haben. Inhaltlich kreist die Ausstellung um die Indigene Kunst Brasiliens und deren veränderte Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Lange Zeit wurde Schöpfer*innen dieser Kunst jegliche Individualität abgesprochen. Sie galten als bloße Repräsentant*innen ihre Gemeinschaften und Traditionen. Ihre Namen waren nicht von Interesse und galten nicht als dokumentationswürdig, sodass in den Sammlungen des WMW die wenigsten Künstler*innen namentlich genannt sind – anders im MAI, das beinahe alle Künstler*innen mit Namen nennen kann und auch Beziehungen zu ihnen unterhält.

© Museu de Arte Indígena, Curitiba

DAS UNHEIMLICHE. Sigmund Freud und die Kunst

Die Sonderausstellung im Sigmund Freud Museum zielt auf das Unheimliche – auf jene Gemütsregung, die einst Freuds Interesse weckte und in der Kunst seit jeher zum Bildgegenstand erhoben wird. In medialer Vielschichtigkeit verdeutlichen Werke von Louise Bourgeois, Heidi Bucher, Gregory Crewdson, Birgit Jürgenssen, Helmut Newton, Hans Op de Beeck, Stephanie Pflaum (im Schauraum Berggasse 19), Markus Schinwald, Esther Shalev-Gerz, Cindy Sherman, Jeff Wall, Kai Walkowiak und Francesca Woodman die aktuelle und wechselseitige Einwirkung von Psychoanalyse und Kunst.

So wie dieses spezifische Angstgefühl — nicht zuletzt angesichts der aktuellen Weltlage – an die Oberfläche des menschlichen Bewusstseins dringt, so schlägt es sich auch in der zeitgenössischen Kunst nieder. Die gezeigten internationalen Positionen begegnen dem Unheimlichen in metaphorischen Kompositionen von deformierten oder entblößten Körpern ebenso wie in hintergründigen Inszenierungen, die das Grauenerregende oft erst nach und nach erkennen lassen.

Auf die Fähigkeiten der Künste, dem Unheimlichen Ausdruck zu verleihen, verweist Freud schon 1919 in seinem gleichnamigen Text. Dabei erscheinen ihm insbesondere die Schilderungen der Dichtung sogar reichhaltiger als das tatsächlich Erlebte. Sowohl die von ihm angeführten Literaturbeispiele wie die Bedeutungsanalyse des Begriffs „unheimlich“ führen ihn zum selben Ergebnis: das Unheimliche ließe sich sowohl auf Vertrautes (Heimeliges) wie auf Verdrängtes (Heimliches) zurückführen. Vor allem der „verhüllte Charakter“ dieser Empfindung löse Grauen in uns aus. Zahlreiche Werke der Gegenwartskunst bestätigen Freuds Einsichten, nehmen das Unheimliche entweder direkt in den Fokus oder evozieren das Gefühl durch nahezu unscheinbar wirkende Irritationen, deren Bedeutung erst bei näherer Betrachtung offenkundig wird und über die unheimliche Empfindung Aufschluss gibt.

Man könnte von der Begegnung des Schönen mit dem Horror sprechen oder das Fantastische hat sich in den Kunstwerken von Eva Beresin mit dem Schrecklichen vermählt. In den malerisch-grafischen Welten der ungarischen Künstlerin, die seit 1976 in Wien lebt und arbeitet, begegnet man hybriden Gestalten, grotesken Figuren und seltsam anmutenden Fantasiewesen. Die breite thematische Palette der Künstlerin, die das Skurrile genauso wie das Tragisch-Existenzielle beinhaltet, reicht von mittelalterlich anmutenden Grausamkeiten über alltägliche Banalitäten bis zu humorvollen Episoden.

Beresin problematisiert die Vorstellung eines eindimensionalen Menschen, trotzt jeder Totalität. Häufig stattet die Künstlerin die Dargestellten mit animalischem Verhalten aus, und vice versa tragen die vielen Tiere, die Beresins Gemälde bevölkern, menschliche Züge. Ein künstlerisches Universum tut sich auf, das mit Schalk und Schabernack zelebriert, aus den Fugen geraten zu sein. Momente des Nonsense fügen sich zu einer Apotheose des Randständigen. Die Verzerrung ordinärer Blickwinkel, Perspektivbrüche und die Verkehrung der Umstände erinnern an karnevaleske Zustände oder lassen an manieristisch überzeichnete Eskapaden denken. Nichts ist darstellungsunwürdig. Für Beresin gibt es keine falschen Gesten, keine falsche Malerei. Die Geschwindigkeit des Arbeitsprozesses und die Expressivität des künstlerischen Ausdrucks unterstreichen die Autonomie des Malaktes.

Eva Beresin, A look in the mirror, 2020, ©Peter M. Mayr

TROIKA: Terminal Beach

1/05/2024 — 11/08/2024

MAK – Museum für angewandte Kunst

Stubenring 5, 1010 Wien

UNKNOWN FAMILIARS: Die Sammlungen der Vienna Insurance Group

8/05/2024 — 6/10/2024

Leopold Museum

Museumsplatz 1, 1070 Wien

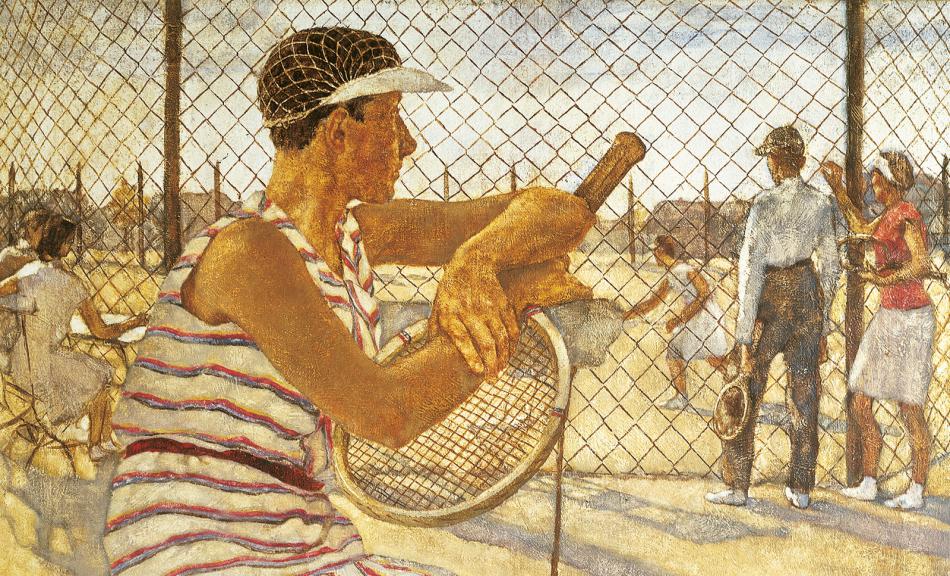

Unknown Familiars stellt einander Unbekannte in den Raum. Mit den im Leopold Museum präsentierten Highlights begegnen sich insgesamt sechs Sammlungen zum ersten Mal. Trotz ihrer unterschiedlichen Schwerpunkte und Entwicklungsgeschichten handelt es sich um unknown familiars, einander unbekannte Verwandte, denn alle gezeigten Werke stammen aus den Sammlungen von Unternehmen, die mit der Vienna Insurance Group in Verbindung stehen und sich im Rahmen des 200-jährigen Firmenjubiläums des Wiener Städtischen Versicherungsvereins erstmals als Teil einer Familie versammeln. Bereits 2007 waren im Leopold Museum Werke der tschechischen Kooperativa gezeigt worden, im Jahr 2010 zudem Teile der Sammlungen von Wiener Städtische, Wiener Städtische Versicherungsverein und Donau Versicherung. Nun werden auch Auszüge der Sammlungen der serbischen Wiener Städtische Osiguranje sowie der lettischen BTA Baltic präsentiert.

Das Kennenlernen wird folglich nicht allein dem Publikum überantwortet, sondern auch den Sammlungen selbst, die sich über eine präzise Auswahl von Werken begegnen und ergänzen. Die Präsentation, die eine gesamte Etage des Leopold Museum bespielt, beinhaltet über 200 Arbeiten verschiedener Genres aus unterschiedlichen Perioden. Junge zeitgenössische Kunst trifft auf die Moderne der Zwischenkriegszeit, die Avantgarde der 1970er-Jahre auf wichtige Positionen der österreichischen Gegenwart.

Ausgehend von der Sammlung der tschechischen Versicherungsgesellschaft Kooperativa, die mit einer Auswahl an Werken aus dem Zeitraum von 1900 bis 1950 vertreten ist, entspinnt sich ein Netz aus thematischen wie stilistischen Bezügen, das sich im Dialog und der punktuellen Überschneidung mit den Werken aus den anderen Sammlungen fortsetzt. So bilden die Wiener Sammlungen gemeinsam mit jener der BTA Baltic ein breites Spektrum von der klassischen Moderne bis zu aktuellen zeitgenössischen Praktiken ab. Die serbische Sammlung blickt hingegen vorrangig anhand des Mediums der Fotografie auf das Geschehen der jugoslawischen Avantgarde in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zurück. Und auch wenn nur einzelne Werke der Ausstellung dem historischen Surrealismus im engeren Sinne zuzuordnen sind, etwa TOYENs Klamná krajina [Trügerische Landschaft] von 1937, findet sich Surreales in zahlreichen Objekten der Schau, unabhängig von der Zeit ihrer Entstehung.

Getragen von einem ungewöhnlichen Display und einem assoziativ gestalteten Ausstellungsparcours entfernt Unknown Familiars so manchen Grundpfeiler der vertrauten Kunstbetrachtung zugunsten einer Begegnung mit dem Neuen. Die Ausstellung ebenso wie die begleitende Publikation positionieren ein schräg einfallendes Licht, das Vertrautes – Familiäres – in eine ungewohnte Perspektive rückt.

TOYEN, Klamná krajina [Trügerische Landschaft], 1937 © Sammlung Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group © Bildrecht, Wien 2023

Genossin Sonne

Eine gemeinsame Ausstellung der Kunsthalle Wien und der Wiener Festwochen | Freie Republik Wien

Diese essayistische Gruppenausstellung widmet sich künstlerischen Arbeiten und Theorien, die den Kosmos und insbesondere die Sonne, mit sozialen und politischen Bewegungen auf der Erde in Verbindung bringen. Vor dem Hintergrund der Dezentrierung des Menschen als historisches Subjekt fragen sich die Kuratorinnen, inwieweit nicht nur die Umwelt auf der Erde, sondern darüber hinaus auch der Kosmos an historischen Prozessen Anteil hat. Gibt es etwa, wie die sowjetischen Kosmisten behaupteten, einen Zusammenhang zwischen erhöhter solarer Aktivität (einer Zunahme der Sonnenflecken und -winde) und irdischen Revolutionen? Und welche spekulativen, lustvollen Überlegungen finden sich dazu in der zeitgenössischen Kunst und Poesie?

Bei der Auswahl der Werke internationaler Künstler*innen liegt ein Schwerpunkt auf dem Bewegtbild – auf Kino, Film und Video als Medien des Lichts. Aber auch in anderen Medien strahlen die Arbeiten hypnotische, fiebrige, glühende, drohende Affekte aus.

Künstler*innen: Kobby Adi • Kerstin Brätsch • Colectivo Los Ingrávidos • Nicholas Grafia & Mikołaj Sobczak • Sonia Leimer • Maha Maamoun • Wolfgang Mattheuer • Marina Pinsky • Katharina Sieverding • The Atlas Group • The Otolith Group • Huda Takriti • Suzanne Treister • Anton Vidokle • Gwenola Wagon • Hajra Waheed …

Kurator*innen: Dr. Inke Arns (Direktorin des HMKV Hartware MedienKunstVerein) und Andrea Popelka (Kunsthalle Wien)

Assistenzkuratorin: Hannah Marynissen

Colectivo Los Ingrávidos, Danza Solar [Sonnentanz], 2021, Videostill, Courtesy die Künstler*innen, © Colectivo Los Ingrávidos

Glanz und Elend: NEUE SACHLICHKEIT IN DEUTSCHLAND

Nach den physischen und psychischen Zurichtungen und abgründigen Erfahrungen des Ersten Weltkrieges, in dem mehr als neun Millionen Menschen den Tod fanden und der über zwanzig Millionen Verwundete hinterließ, verlangte die Kunst nach einer neuen Darstellung der Wirklichkeit. Resignation, Anklage und unbeschreibliches Elend auf der einen, Hoffnung, Sehnsüchte und aufkommende Lebenslust der sogenannten „Goldenen Zwanzigerjahre“ auf der anderen Seite sollten dieses Epochenphänomen auf eine neue Weise beschreiben: unsentimental, nüchtern, konkret und puristisch; kurz: auf eine sachlich realistische Art. Damit stand die Neue Sachlichkeit, deren Bezeichnung auf die 1925 in der Städtischen Kunsthalle Mannheim stattgefundene Ausstellung Neue Sachlichkeit. Deutsche Malerei seit dem Expressionismus von Gustav Friedrich Hartlaub zurückgeht, im Gegensatz zu und nicht zuletzt als Reaktion auf einen pathoserfüllten, illusionistischen Expressionismus, der nicht in der Lage war, die geistige und politische Krisensituation bzw. deren Wirklichkeit zu protokollieren.

Max Beckmann, Heinrich Maria Davringhausen, Otto Dix, George Grosz, Karl Hubbuch, Grethe Jürgens, Lotte Laserstein, Felix Nussbaum, Gerta Overbeck, Christian Schad, Rudolf Schlichter und viele weitere Künstler*innen bannten den Zeitgeist auf Leinwand und Papier. Sie waren imstande, die soziale Wirklichkeit auf pluralistische Weise in realistischen Tendenzen zu beschreiben. Bildthemen fanden sie nicht nur in den Folgen des Ersten Weltkrieges, sondern auch in der florierenden Vergnügungsindustrie, den neuen Lebensentwürfen von selbstbestimmten und selbstbewussten Frauen oder dem Eindringen der Technik und des Fortschritts in die Lebenswelt wie in die Natur.

Ein jähes Ende fand diese neue künstlerische Herangehensweise 1933 mit der Machtübernahme Adolf Hitlers und der aufkommenden nationalsozialistischen Kunstpolitik: Politisch verdächtige Künstler*innen mussten Durchsuchungen ihrer Wohnungen und Ateliers über sich ergehen lassen, Professoren wurden entlassen, Ausschlüsse aus Künstler*innenvereinigungen folgten ebenso wie Ausstellungsverbote. Manche flüchteten ins Ausland, andere zogen sich in die innere Emigration zurück, wieder andere passten sich an oder wurden zu Mitläufer*innen des Systems. Einige Mutige fanden Formen des künstlerischen Widerstandes, so etwa Hans Grundig oder Wilhelm Lachnit, was um 1933 bereits mit Haftaufenthalt oder Polizeiaufsicht geahndet wurde, ab 1940, wie im Falle Grundigs, mit Deportation ins Konzentrationslager.

Diese in Österreich bis dato erste umfassende Ausstellung zur deutschen Neuen Sachlichkeit schließt an die beiden im Leopold Museum präsentierten Ausstellungen Menschheitsdämmerung (2021) und Hagenbund. Von der gemäßigten zur radikalen Moderne (2022) an, die einen Fokus auf neusachliche und andere Strömungen in der österreichischen Kunst der Zwischenkriegszeit legten. Nun richtet sich der Blick auf ausgewählte Beispiele des neusachlichen Kunstschaffens in Deutschland.

MQ Sommerbühne

Detaillierte Informationen zum täglichen Programm finden Sie hier.

©MQ / Simone Veres

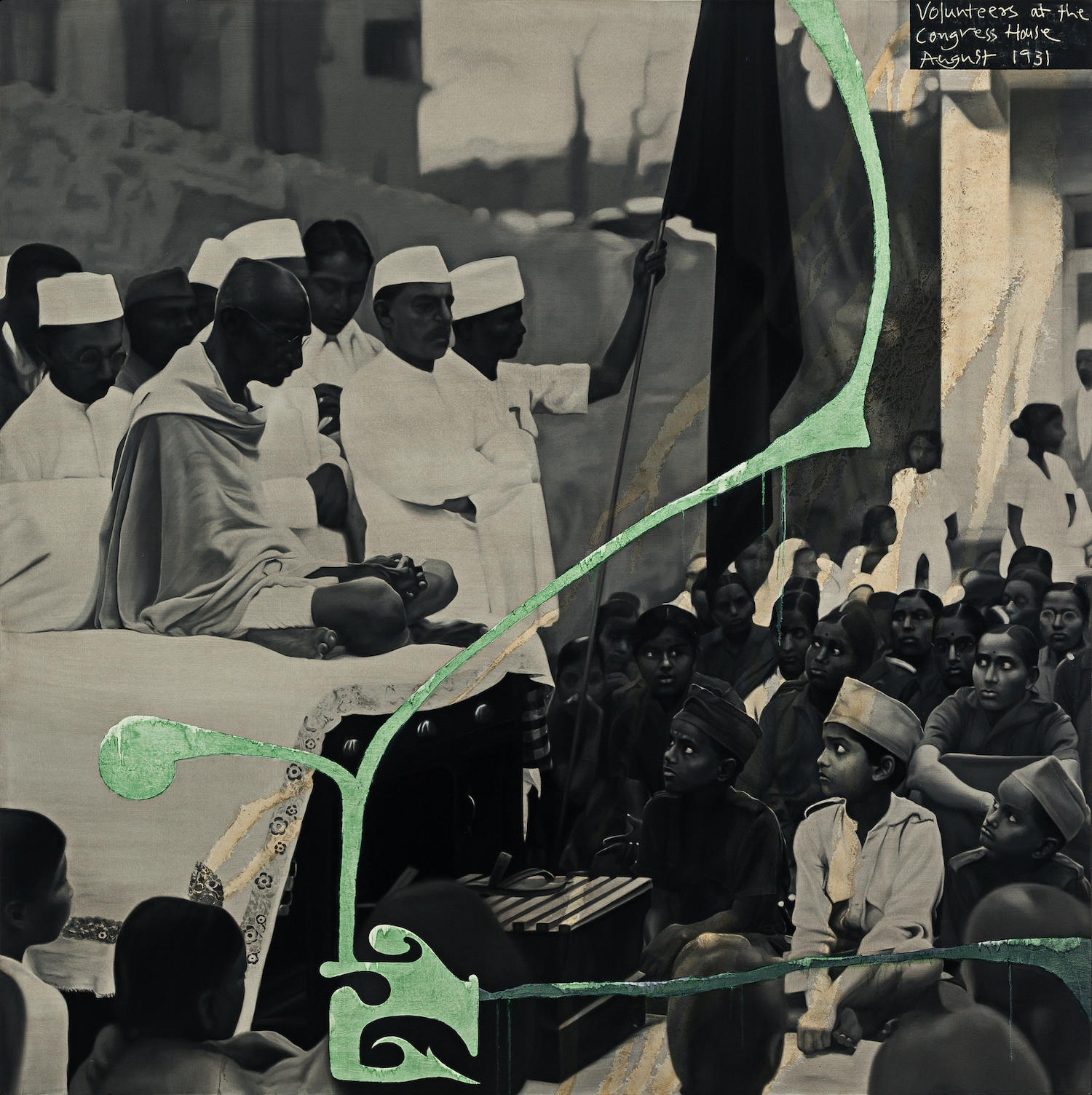

Avant-Garde and Liberation: ZEITGENÖSSISCHE KUNST UND DEKOLONIALE MODERNE

Sie stellt Fragen nach den politischen Umständen, die zeitgenössische Künstler*innen zum Rückgriff auf jene außereuropäischen Avantgarden bewegen, die sich in den 1920er- bis 1970er Jahren gegenüber der dominanten westlichen Moderne formiert haben. Welche Potenziale sehen Künstler*innen in der Anknüpfung an dekoloniale Avantgarden in Afrika, Asien und im Raum des „Black Atlantic“, um gegen aktuelle Formen von Rassismus, Fundamentalismus oder Neokolonialismus aufzutreten? Und welche künstlerischen Verfahren kommen zum Einsatz, wenn Bedrohungen der persönlichen Freiheit und des sozialen Zusammenhalts mit Rückgriff auf wegweisende antikoloniale und antirassistische Positionen des frühen und mittleren 20. Jahrhunderts thematisiert werden?

Mit zahlreichen Werken von ca. fünfundzwanzig Künstler*innen aus Südasien, Afrika, Europa und Amerika öffnet Avant-Garde and Liberation einen Blick auf globale Modernismen durch das Prisma ihrer Brisanz für die Kunst der Gegenwart. Die Ausstellung reflektiert in der komplexen Verbindung von Gegenwart und Vergangenheit über Fragen der Zeitlichkeit sowie über Möglichkeiten der Auseinandersetzung mit alten und neuen Befreiungsbewegungen.

Atul Dodiya, Volunteers at the Congress House—August 1931, Courtesy of the artist and Chemould Prescott Road © Anil Rane

Jongsuk Yoon: Kumgangsan

7/06/2024 — 1/08/2025

mumok – Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien

Museumsplatz 1,1070 Wien

Anlässlich seiner Wiedereröffnung lädt das mumok die südkoreanische, seit 1995 in Europa lebende Künstlerin Jongsuk Yoon ein, eine neue Wandgestaltung für das Museumsfoyer zu konzipieren. Auf die Herausforderung des monumentalen Formats antwortet Jongsuk Yoon mit schwebenden, gänzlich anti-monumentalen und anti-heroischen Landschaftsbildern. Die Prozessualität der Malerei und die Reduktion der eingesetzten Mittel bestimmen Yoons künstlerische Praxis, die sie in kritischer Auseinandersetzung mit den Paradigmen der westlichen Moderne und der ostasiatischen Tradition entwickelt – insbesondere mit Expressionismus, Abstraktem Expressionismus und koreanischer Sansuhwa („Malerei von Bergen und Wasser“). Diaphane Schichtungen von großflächig aufgetragenen Farbformen, prozessualen Spuren und grafischen Chiffren verdichten sich zu panoramatischen „Seelenlandschaften“ (J. Yoon), in denen „innere“ und „äußere“ Perspektiven wechseln.

Kumgangsan („Diamantenberg“) ist die malerische Annäherung an eine Bergregion, die Yoon selbst nie betreten hat: Seit 1945 bildet sie die willkürliche Trennlinie und sichtbare Grenze zwischen Nord- und Südkorea und ist als solche Symbol eines ungelösten Konfliktes globaler Politik und dessen bis heute traumatisierende Folgen.

Jongsuk Yoon vor dem Wandbild Sun and Moon, Foto: Kalle Sanner © Nordiska Akvarellmuseet Courtesy the artist and Galerie nächst St. Stephan Rosemarie

Kiesler-Preis 2024: JUNYA ISHIGAMI

JUNYA ISHIGAMI ist Preisträger des 13. Österreichischen Friedrich Kiesler-Preises für Architektur und Kunst 2024.

Die Österreichische Friedrich und Lillian Kiesler-Privatstiftung freut sich, den japanischen Architekten Junya Ishigami als Preisträger des Friedrich Kiesler-Preises für Architektur und Kunst bekannt zu geben, einem der höchst dotierten internationalen Preise auf diesem Gebiet.

Für Ishigami ist Architektur ein offenes Feld unendlicher Möglichkeiten, das sich in alle Lebensbereiche hinein erstreckt, sämtliche Fragen des Seins aufwirft und einer wissenschaftlichen ebenso wie künstlerischen Betrachtung bedarf. Anscheinend frei von den Regeln und Zwängen der Architektur, findet Ishigami den Kontext für seine Projekte vorwiegend in der Natur. Ein anhaltender Fokus liegt hierbei auf der Neuinterpretation der Grenze zwischen Landschaft und Architektur. Sein konzeptionelles Denken ist geprägt von einem Verlangen nach einer Verflechtung der Architektur mit dem „Natürlichen“, einer Ausweitung vorhandener Grenzen zwischen Design, Architektur und Umwelt. Ishigami begibt sich mit seinen visionären Entwürfen, deren Ästhetik von Konzentration, Transparenz und Einfachheit geprägt sind, auf eine ganzheitliche Suche nach einer Architektur der Zukunft, in der das gesellschaftliche Leben nach organischen Prinzipien ausgerichtet ist.

Zu Ishigamis Großprojekten gehören u.a. KAIT Workshop für das Kanagawa Institute of Technology (Atsugi/Japan, 2008), House of Peace in Kopenhagen (Dänemark, 2014), Chapel of the Valley in Shandong (China, 2016), Art Biotop Water Garden (Tochigi/Japan, 2018) und sein Pavillon für die Serpentine Gallery (London/England, 2019).

Weitere Veranstaltungen:

Preisverleihung

Montag, 17. Juni 2024, 18:00

Otto Wagner Postsparkasse

🠒 Link zur Einladung

Kiesler-Lecture

von Junya Ishigami

Dienstag, 18. Juni 2024, 19:00

Architekturzentrum Wien

KAIT Plaza, Atsugi/Japan, 2020, photography © junya.ishigami+associates

Zhou Siwei: I Sold What I Grow

Zhou Siwei übersetzt in seinen Werken seine eigene fragmentierte, nicht-lineare und zufällige Erfahrung des zeitgenössischen Lebens – die Ambivalenz digitaler Technologien, der unaufhaltsame globale Güterverkehr, die Schlaflosigkeit der spätkapitalistischen Ära – mit spielerischen Gesten. Er verknüpft verschiedene visuelle und kulturelle Einflüsse so miteinander, dass sie zugleich vertraut und fremd wirken und ein breites Spektrum an Interpretationen erlauben.

In seinen Gemälden verwendet er als Motiv häufig vorgefundene Formelemente wie Schriftzeichen, schematische Darstellungen und populäre Logos von Konsumgütern. Zhou kombiniert diese Zeichen und Symbole mit abstrakt atmosphärischen Farbräumen, die wirken, als ob sie von unbestimmten Lichtquellen erleuchtet werden. Charakteristisch für seine reichhaltige Farbpalette ist dabei, dass er auf die Verwendung von Schwarz und Weiß gänzlich verzichtet. Die nuancierten, aus zahlreichen transparenten Schichten aufgebauten Oberflächen fordern die Wahrnehmung heraus und sind in ihrer lebendigen, irrisierenden Wirkung und Taktilität kaum reproduzierbar.

Zhou Siwei, Apple 01, 2021

Susana Pilar Delahante Matienzo: Achievement

Susana Pilar Delahante Matienzo beschreibt ihre Kunst – Fotografien, Videos, Performances – als Beschäftigung mit der Frage, wie „symbolische Lösungen und persönliche Antworten“ auf die Geschichte der Gewalt gegen Frauen aussehen können. Sie sieht ihren Körper als Archiv der Verschleppung von Menschen aus Afrika und Asien nach Kuba. In ihren Arbeiten befasst sie sich oft mit der Gewalt gegen Frauen und ihren Auswirkungen und hinterfragt die Machtsysteme, die ihr zugrunde liegen. Ausgangspunkt ihrer kritischen Untersuchungen ist eine persönliche Perspektive. Widerstand, Kampf, Familienarchiv, Mütter, Schwarze Frauen, négritude sind die Themen, an denen entlang sich das tiefgründige Werk der Künstlerin entfaltet. Ihre performativen Arbeiten, die oft vor Ort entstehen, sind mit der Geschichte und Energie ihrer Schauplätze aufgeladen – in vielen Fällen in Ländern, in denen Migrant*innen, zumeist Afrikaner*innen, dauerhaft schutzlos in einer rechtlichen Grauzone leben. So stand das Boot, das sie in ihrer Performance Dibujo intercontinental [Interkontinentalzeichnung] auf der Venedig-Biennale 2017 schleppte, für ihre Geschichte, ihre Vorfahr*innen und die Reise, die sie antreten mussten.

Das Neuerfinden von Erinnerungen und eine kritische Auseinandersetzung mit dem Archiv sind grundlegend für ihre Forschungspraxis und bilden eine Strategie, Identität und Geschichte für Menschen zurückzuerobern, denen das Recht auf ihre eigene Geschichtsschreibung verweigert wurde.

Susana Pilar Delahante Matienzo, Achievement, 2024, KI-generiertes Bild, variable Dimensionen

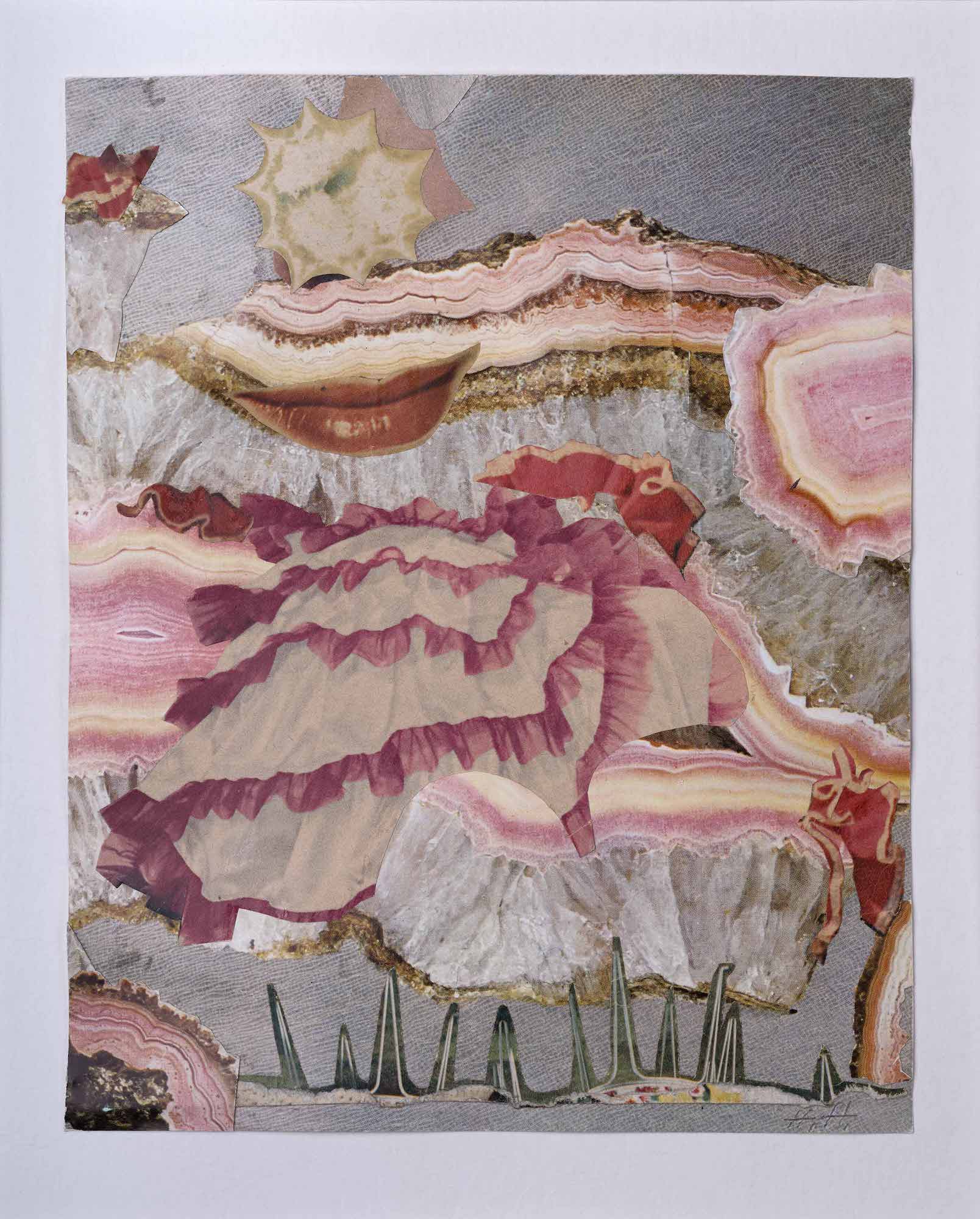

Hannah Höch: Montierte Welten

Erstmals in Österreich wird das Werk der deutschen Dadaistin, Malerin und Fotomontage-Künstlerin Hannah Höch (1889–1978) mit einer großen musealen Retrospektive gewürdigt. Höch war eine der zentralen Protagonist*innen der Kunst der 1920er-Jahre und gilt als Miterfinderin der Collage und der Fotomontage. Ausgestattet mit Leim und Schere setzte sie sich in ihrer Kunst auf ironische und scharfsichtige Art und Weise mit der Macht und der Wirkung von Bildern auseinander.

Die Ausstellung legt den Schwerpunkt auf die Collagen und die Fotomontagen Hannah Höchs. Bisher wenig bekannt ist, dass Höch die Fotomontage als eng mit dem Film verwandt verstand – als „statischen Film“ auf Papier, der mithilfe von Schnitt und Komposition neue Blicke auf die Welt ermöglichen kann. Film und Fotomontage gemeinsam ist die Technik der Montage: Beide zerlegen die Welt optisch und mechanisch in Ausschnitte, um diese neu zusammenzufügen und so neue Seherlebnisse zu ermöglichen.

Neben 60 Fotomontagen von Hannah Höch werden eine Auswahl von Gemälden, Zeichnungen und Druckgrafiken sowie Archivalien aus dem Nachlass der Künstlerin zu sehen sein. Die Arbeiten werden dialogisch mit Filmprojektionen von Hans Richter, László Moholy-Nagy, Man Ray, Viking Eggeling, Jan Cornelis Mol, Alexander Dowschenko und Dziga Vertov gezeigt, die Höch kannte und von denen sie künstlerische Impulse erhielt.

Eine Ausstellung des Zentrum Paul Klee in Bern in Zusammenarbeit mit dem Belvedere.

Foto: © Christian Vagt; © Bildrecht, Wien 2024

Inspiriert von historischen Kunst- und Wunderkammern geht die Mitgliederausstellung 2024 der Frage nach, was uns heute noch staunen lässt. Zeitgenössischer Kunst haftet oft das Vorurteil an, abgehoben, elitär und unverständlich zu sein. Doch noch nie war die Kunst so vielfältig in ihren Medien, Themen und Ausdrucksformen wie in unserer multimedialen Gegenwart. So gibt es eine große Bandbreite an künstlerischen Werken, die uns über visuelle (oder auch akustische) Reize verführen, berühren und in den Bann ziehen können. Dem wird in der Schau WUNDERKAMMER Rechnung getragen mit einem bewussten Bekenntnis zu Sinnlichkeit und Emotion und einem facettenreichen Ausstellungsparcour, der die große Bandbreite an Künstler*innen der Künstlerhausvereinigung zeigen möchte. Ausladend und farbenfroh, verspielt und heiter, aber auch irritierend und überraschend, geheimnisvoll und nachdenklich stimmend.

Die Ausstellung WUNDERKAMMER bietet somit eine reizvolle Möglichkeit, besonders breit und vertiefend auf die Vielfältigkeit künstlerischer Ausdrucksmöglichkeiten einzugehen. Gleichzeitig gewähren thematische Klammern den Besucher*innen Orientierung, sie ermöglichen aber auch neue, ungewöhnliche Dialoge und überraschende Blickwinkel.

Die Kunst- und Wunderkammern des Spätmittealters und der Renaissance waren enzyklopädische Universalsammlungen von Fürsten und vermögenden Bürgern, die das gesamte Wissen ihrer Zeit zu erfassen suchten. Intention war aber auch, die Vielfalt von der Natur und unserer Welt zu dokumentieren. Vor allem das Einzigartige und Seltene, das Außergewöhnliche und Ausgezeichnete, aber auch das Rare, Seltsame und Kuriose galten als zeigenswert. Bei Betrachter*innen sollte ein Staunen hervorgerufen werden. So wie in der Ausstellung im Künstlerhaus.

Johannes Rass/Bildrecht, Photo: Roland Zygmunt

STRABAG ARTAWARD INTERNATIONAL 2024

Das STRABAG Kunstforum freut sich zur Preisvergabe und Ausstellungseröffnung der fünf Preisträger:innen des STRABAG Artaward International 2024 einzuladen.

Alexandre Diop

Tina Dobrajc

Eva Gentner

Andrey Klassen

Nana Mandl

Eröffnung

17.06.2024, 18-21h

Die Vergabe des ersten Preises und der vier Anerkennungen erfolgt am 27.6.2024 durch Klemens Haselsteiner, Vorstandsvorsitzender STRABAG SE, Sebastian Haselsteiner, Leitung STRABAG Kunstforum, und Alenka Gregorič, Künstlerische Direktorin Cukrarna, Ljubljana und Jurymitglied STRABAG Artaward International, im Gironcoli-Kristall im STRABAG Haus in Wien.

Der STRABAG Artaward International wird als Förderpreis für junge Kunst in den Bereichen Malerei und Zeichnung vergeben. Von 2024-2026 wird der Preis für Künstler:innen in Deutschland, Slowenien und Österreich ausgeschrieben.

Zu Jahresbeginn bewarben sich 852 Künstler:innen, 50 Positionen setzten sich in der Online-Vorjury durch. Am 11. April fand vor den Originalwerken die Jurysitzung der internationalen Fachjury statt. In der Ausstellung werden die Arbeiten der fünf Preisträger:innen präsentiert.

Preisträger:innen v.l.n.r.: Tina Dobrajc, Eva Gentner, Alexandre Diop, Nana Mandl, Andrey Klassen (Werkdetails)

Filmfestival Architektur.Film.Sommer 2024

Ferien: Alle(s) inklusive?

Mi 31.07., 07.08., 14.08., 21.08., jeweils ab 20:30 Uhr

Die zwölfte Ausgabe des internationalen Open Air Architekturfilmfestivals präsentiert Filme zum Thema „Reisen, Urlaub und Tourismus“ in Zeiten der Klimakrise.

Fast jeder Winkel der Erde lässt sich in wenigen Stunden erreichen – zumindest für einen kleinen Teil der Menschheit. Denn es sind Schätzungen zufolge nur 10–20 % der Weltbevölkerung, die regelmäßig verreisen. Tourismus gilt als Garant neuer Arbeitsplätze, doch gleichzeitig werden nicht selten mit diesem Wirtschaftszweig neokoloniale Strukturen aufrechterhalten.

Wer profitiert vom Tourismus und was passiert, wenn plötzlich die Gäste ausbleiben? Wie prägt Tourismus ganze Regionen und welche Rolle spielen dabei Raumplanung und Architektur? Ist es überhaupt angebracht, sorglos zu reisen, wenn nationale Grenzen für Millionen von Menschen eine schier unüberwindbare Hürde und Gefahr darstellen? Das Festival unter freiem Himmel lädt Film- und Architekturbegeisterte zum Verweilen, Schauen und Austausch ein.

Kuratorinnen: Lene Benz, Marlene Rutzendorfer

In Kooperation mit: wonderland – platform for european architecture und dem MuseumsQuartier Wien

© Foto: Pablo Leiva

Architektur.Film.Sommer 2024 – Filmfestival

31/07/2024 — 21/08/2024

20:30—22:00

Architekturzentrum Wien

Museumsplatz 1 im MuseumsQuartier (Eingang Volkstheater), 1070 Wien

Ferien: Alle(s) inklusive?

Mi 31.07., 07.08., 14.08., 21.08., jeweils ab 20:30

Die zwölfte Ausgabe des internationalen Open Air Architekturfilmfestivals präsentiert Filme zum Thema „Reisen, Urlaub und Tourismus“ in Zeiten der Klimakrise.

Fast jeder Winkel der Erde lässt sich in wenigen Stunden erreichen – zumindest für einen kleinen Teil der Menschheit. Denn es sind Schätzungen zufolge nur 10–20 % der Weltbevölkerung, die regelmäßig verreisen. Tourismus gilt als Garant neuer Arbeitsplätze, doch gleichzeitig werden nicht selten mit diesem Wirtschaftszweig neokoloniale Strukturen aufrechterhalten. Wer profitiert vom Tourismus und was passiert, wenn plötzlich die Gäste ausbleiben? Wie prägt Tourismus ganze Regionen und welche Rolle spielen dabei Raumplanung und Architektur? Ist es überhaupt angebracht, sorglos zu reisen, wenn nationale Grenzen für Millionen von Menschen eine schier unüberwindbare Hürde und Gefahr darstellen? Das Festival unter freiem Himmel lädt Film- und Architekturbegeisterte zum Verweilen, Schauen und Austausch ein.

Kuratorinnen: Lene Benz, Marlene Rutzendorfer

In Kooperation mit: wonderland – platform for european architecture und dem MuseumsQuartier Wien

Bei Schlechtwetter im Az W Podium

Rückfragen

© Foto: Pablo Leiva

Noushin Redjaian | To See Clearly

ERÖFFNUNG: 8. Oktober 2024, 19-22 Uhr

Noushin Redjaian, Preisträgerin des PARALLEL VIENNA | Bildrecht YOUNG ARTIST Awards 2023, thematisiert in ihrer Einzelausstellung To See Clearly im Bildraum 01 in einer Verbindung von Formen, Materialien und Inhalten die Bereiche Geschichte, Wissenschaft und Rassismus. Dabei ergründet sie die Gemeinsamkeiten aller Menschen — unabhängig von Herkunft, Hautfarbe oder kulturellem Hintergrund —und verweist auf die grundlegende Einheit allen Lebens, die durch die gemeinsame DNA und individuelle Erinnerungen und Emotionen geprägt ist.

„Jeder Teppich, schreibt die Künstlerin Noushin Redjaian, ist ein Gedicht, das nur die Hand versteht, die ihn gewebt hat: Ein Handwerk mit jahrhundertealter Tradition, das von Generation zu Generation weitergegeben wurde, ist Dreh- und Angelpunkt von Noushin Redjaians künstlerischer Arbeit, die Fragen von Herkunft und kulturellem Austausch in den Blick rückt.

Noushin Redjaian studiert Ornamentik und Symbolsprache der persischen Textilkunst und übersetzt diese in einen zeitgenössischen Kontext, löst einzelne Formen heraus, um sie als Schablonen für ihre textilen Artefakte zu verwenden. Die Tradition des Orients wird rekontextualisiert, das Textil, das die Künstlerin im Internet oder auf Flohmärkten erwirbt, mit einer kristallinen Schichte fixiert.

Denn mit Hilfe komplexer chemischer Prozesse lässt Redjaian Kristalle auf den zugeschnittenen Teppichfragmenten wachsen und feiert somit eine Alchemie der Kunst, die sich in der Tradition der Avantgarden von der Intention des künstlerischen Subjekts loslöst. Noushin Redjaian schafft somit ein eigenständiges Werk das eine Brücke zwischen Orient und Okzident schlägt und gängige Erwartungshorizonte überschreitet.“

Auszug Jurybegründung PARALLEL VIENNA | Bildrecht YOUNG ARTIST Awards 2023 (Cornelis van Almsick | Galerie Zeller van Almsick; Janina Falkner | Kuratorin MAK; Franz Graf | Künstler; Christine Scheucher | Kulturjournalistin Ö1; Sira-Zoé Schmid | Bildrecht)

www.noushinredjaian.com

Mehr Informationen unter: https://www.bildrecht.at/bildraum/

Noushin Redjaian | A Glimpse of Life | Foto: Elsa Okazaki | © Bildrecht, Wien 2024