Der Mensch im Mittelpunkt – Fritz Wotruba im Belvedere 21

Zum 50. Todestag zeigt das Museum eine eindrucksvolle Schau mit 24 Skulpturen des österreichischen Bildhauers – im Dialog mit Werken internationaler Zeitgenossen. Ein Text von Sabine B. Vogel.

Fritz Wotruba, Große liegende Figur, 1951–53 Belvedere, Wien, 2019 Dauerleihgabe Wiener Konzerthausgesellschaft, Foto: Johannes Stoll / Belvedere, Wien

Sitzen, Stehen, Liegen – diese drei Positionen gehören zu den Grundthemen der Bildhauerei. In den 1930er Jahren feierte Fritz Wotruba mit seinen Variationen dazu internationale Erfolge. 24 solcher oft lebensgroßen Figuren aus den Jahren 1938-1974 sind jetzt in einer hervorragenden Schau im Belvedere 21 ausgestellt. Damit will das Museum pünktlich zu seinem 50. Todestag seine „weltweite Ausstellungstätigkeit, das künstlerische Netzwerk und die Rezeption“ durch eine Dialog-Präsentation mit 15 Skulpturen seiner Zeitgenoss:innen in den Fokus rücken. Das ist durchaus notwendig, denn, ehemals als Pionier der Nachkriegsmoderne in Österreich gefeiert, wurde sein Werk in den letzten Jahrzehnten höchstens noch regional wahrgenommen.

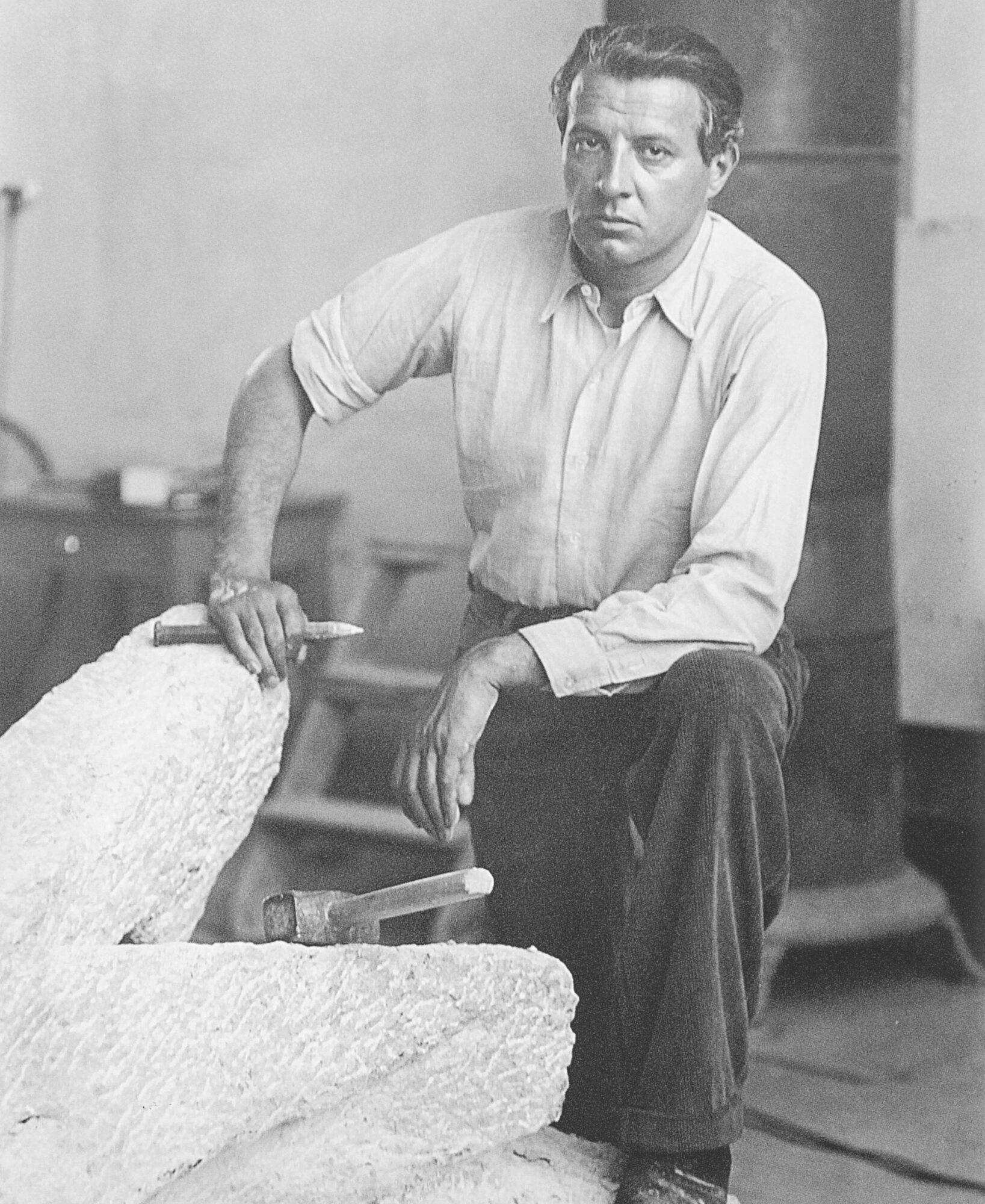

Dabei feierte der 1907 in Wien geborene Bildhauer in den 1930er Jahren auf der Biennale Venedig große Erfolge, nahm zwei Mal an der documenta teil und zeigte seine Skulpturen von 1931 bis zu seinem Tod 1975 in insgesamt 70 Personalen, darunter 50 international. Mitte der 1950er Jahre tourte sein Werk durch die USA, 1958 schloss er einen exklusiven Handelsvertrag mit der New Yorker Galerie Fine Arts Associates ab. Aber nach seinem Tod 1975 und mit den neuen künstlerischen Avantgarden galt sein Skulpturenbegriff zunehmend als formalistisch und zu akademisch. Denn Wotruba hielt konsequent an seinem 1959 formulierten Motto fest: „Die menschliche Figur ist für mich nach wie vor Anlass meiner Arbeit, sie steht am Beginn und wird am Ende stehen.“

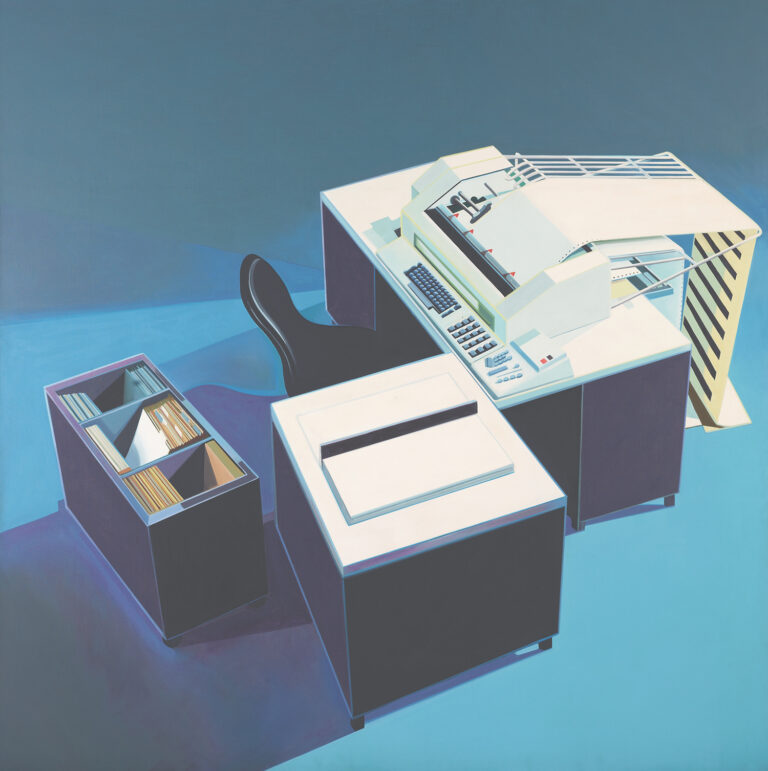

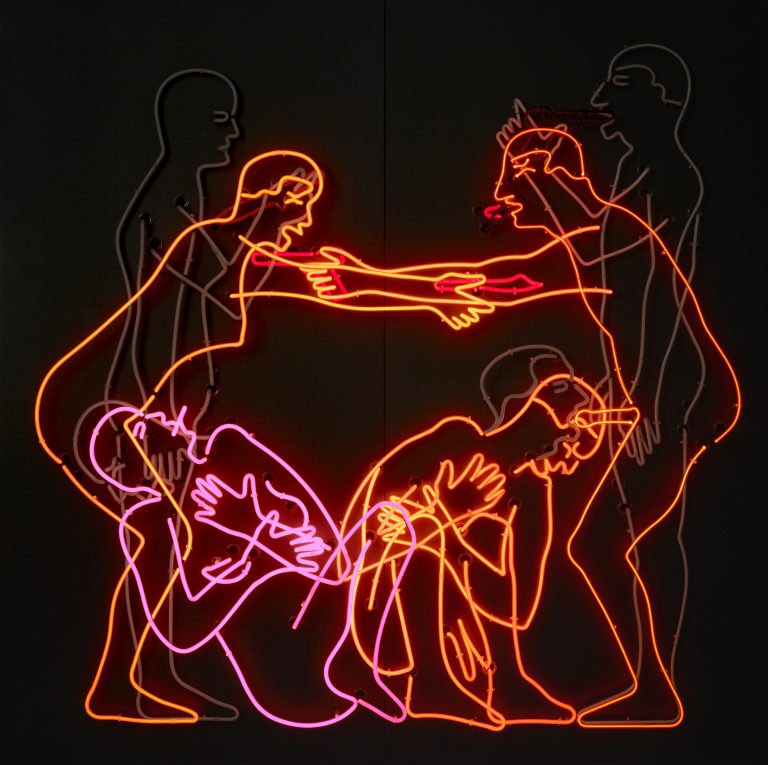

Ausstellungsansicht "Wotruba International", Belvedere 21. Foto: Johannes Stoll / Belvedere, Wien

Dieses Motto gilt auch jetzt in der Belvedere 21-Schau. Dank der hervorragenden Ausstellungsarchitektur von next ENTERprise Architects wandern wir durch einen Skulpturenpark entlang der Werke von Henry Moore, Alberto Giacometti, der britischen Bildhauerin Barbara Hepworth oder der US-Künstlerin Louise Nelson.

Sie alle ruhen auf Podesten aus Wabenkartons. Die bisweilen in Pyramidenform gestapelten Elemente sind nicht nur eine ästhetische, sondern vor allem eine statische Entscheidung. Denn so kann das zum Teil enorme Gewicht der Werke mit Luft gepuffert und auf eine größere Fläche verteilt werden. Bisweilen eng nebeneinander gruppiert, können Einflüsse, Übernahmen, Abgrenzungen und vor allem Entwicklungen studiert werden. Faszinierend der Formenreichtum der mal mehr, mal weniger abstrahierten, menschenbezogenen Skulpturen aus Stein oder Bronze! Nicht zuletzt der historische Abstand hilft dabei, die künstlerischen Qualitäten – gerade in Zeiten des jegliche Grenzen nivellierenden, aktuellen Kunstbegriffs – neu zu schätzen.

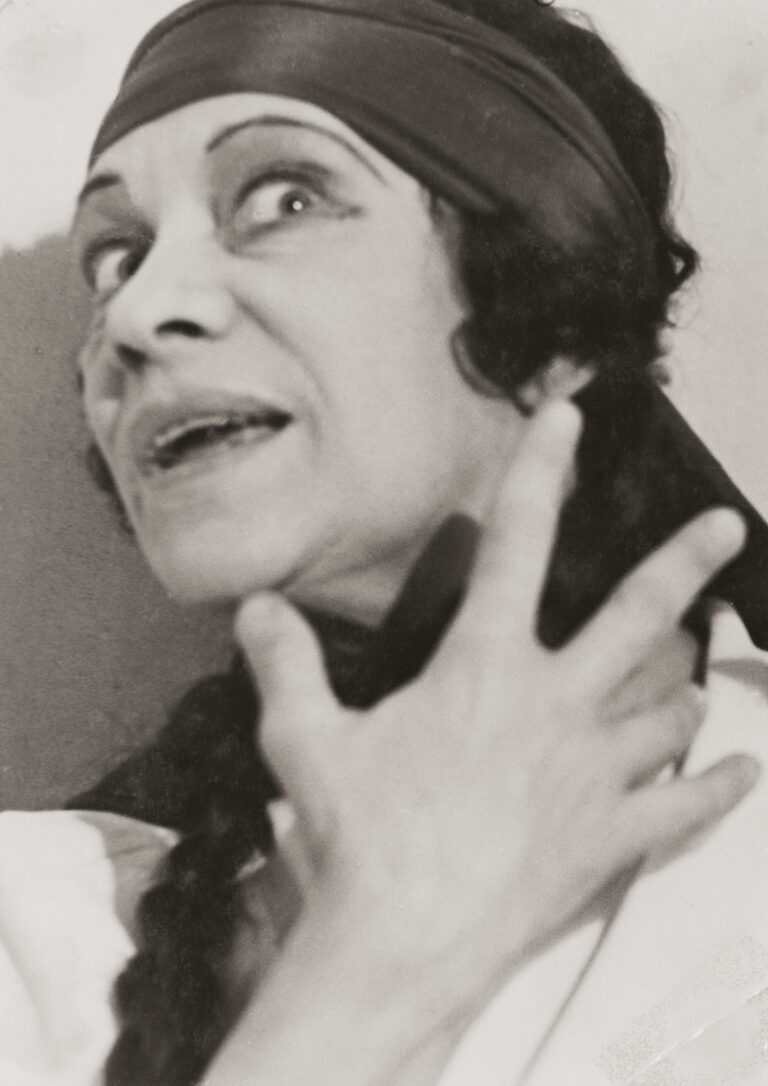

Fritz Wotruba in seinem Atelier in Wien, 1947/48 Foto: Ernst Hartmann / Bildrecht, Wien 2025

Etwas allerdings irritiert in dieser geballten Präsenz von Wotrubas als ‚moderne Kunst‘ gefeierten Werken. Hatte der Künstler denn während seiner Reise durch die USA keine Auseinandersetzung mit den dortigen jungen Avantgarden gesucht? Zwar stellte Donald Judd erst 1963 seine rechteckigen, wandmontierten Boxen aus, vier Jahre später folgte Carl Andre mit seinen Stahlplatten, die direkt auf dem Boden des Guggenheim Museums lagen. Aber die Idee einer radikalen Abstraktion zeichnete sich bereits in den 1950er Jahren ab, immerhin hatte Alexander Calder schon in den 1930ern mit seinen kinetischen Skulpturen, die er später Mobiles nannte, einen neuen Skulpturenbegriff präsentiert.

Warum beeinflussten solche Werke nicht das Schaffen von Wotruba – war es ein Mangel an Information? Kannte Wotruba die Entwicklung des Minimalismus nicht oder widersprach es schlicht seinem Motto, den Menschen in den Mittelpunkt zu rücken? Studiert man seine Modelle für Kirchen wie das Karmelitinnenkloster in Steinbach von 1956 oder besucht seine 1976 eingeweihte, damals heftig abgelehnte Kirche Zur Heiligsten Dreifaltigkeit auf dem Georgenberg in Wien-Mauer, lassen sich durchaus Einflüsse vermuten – das könnte eine nächste Ausstellung werden, die die (allzu) lange geltende Annahme einer Rückständigkeit der österreichischen Nachkriegsmoderne neu beleuchtet.

Fritz Wotruba, Großer Stehender, 1974 Belvedere, Wien, Foto: Johannes Stoll / Belvedere, Wien